一年一CT,十年进ICU?关于CT检查致癌的真相

你有没有过这样的经历?小感冒没好彻底,“做个CT看看”;体检中心新推出套餐,“肺部筛查”自动带个低剂量CT;哪怕你摔了一跤、肚子痛、头晕目眩,CT仿佛成了“现代医学的万能锦囊”。可你有没有想过:CT虽然高清清晰,背后却藏着一把看不见的“辐射之刀”?

在某些社交平台上,“CT=癌症播种机”的说法已经传疯。有人说,一次胸部CT相当于拍了70次胸片,每年做一次,十年就可能推你走向癌症的深渊。这听起来是不是很惊悚?但我们今天不搞吓唬,咱们摆数据、讲科学,用理性的方式搞清楚:CT检查,真的致癌吗?

CT检查到底有多少“辐射”?

CT(Computed Tomography)中文叫做“计算机断层扫描”,它通过X射线从多个角度拍摄,然后用计算机合成一张立体图像。确实高清,但代价是:辐射剂量比普通X光高得多。

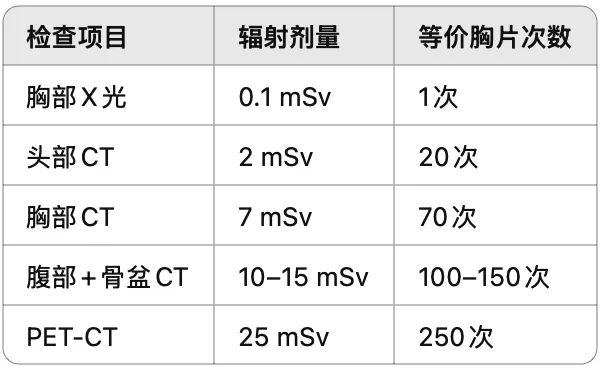

以下是常见影像检查的平均辐射剂量(单位:毫希弗mSv)

我们每年生活中接受的“自然背景辐射”大约是2.4 mSv,而一张胸部CT检查的辐射量,是自然辐射的三倍还多。这还只是一次。如果你每年做一两次CT,加上其他影像检查,辐射负担不可小觑。

CT真的会“致癌”吗?权威研究怎么说?

确实,多项大型流行病学研究表明,CT扫描与癌症风险之间存在一定的关联,尤其是在儿童和青少年群体中更为显著。

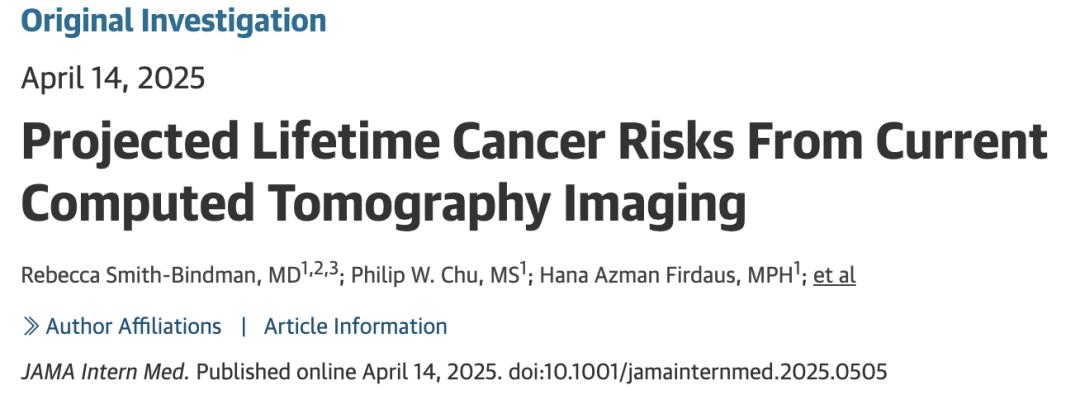

1.2025年4月14日,发表在 JAMA Internal Medicine 上的一项最新重磅研究,以美国2023年全国9300万次CT检查为基础,预测出一个惊人的结论:9300万次CT检查,预计将导致10.3万例未来的癌症病例。

这是目前为止关于CT致癌风险最系统的评估之一,研究由美国多所顶尖研究机构联合完成,采用了全国CT剂量登记处的数据、美国国家癌症研究所的预测模型,这项估算基于美国当前CT使用频率、不同部位CT的平均辐射剂量以及人群的年龄分布等多个因素建模得出。其中,女性与年轻人所受影响最大,这再次强调了医学辐射风险的代际差异与性别敏感性。

研究要点如下:

儿童和青少年虽然每次CT风险更高,但因成人接受CT次数远高,最终成人群体将承担约91%的新增癌症负担。

最常见的与CT相关癌症包括肺癌(2.24万例)、结肠癌、白血病、膀胱癌和女性乳腺癌。

腹部+盆腔CT贡献最大,预计导致3.75万例癌症,占全部因CT致癌的36%。

即使在敏感性分析中,CT诱发的癌症数依然高达8万到12.7万例之间。

也就是说,CT致癌不只是理论,而是已进入可量化的现实警告阶段。

值得注意的是,这并不是孤例。在过去十年,Lancet、BMJ、JAMA、NEJM 等顶级医学期刊纷纷发表相关研究。

2.JAMA Oncology(2023):欧洲多国90万人联合研究

发表在 JAMA Oncology 的泛欧洲研究,覆盖90万名22岁以下个体,进一步验证了上述结论:

累积100毫戈瑞(mGy)的辐射剂量,可导致血液系统癌症风险翻倍;

平均每次CT的辐射剂量为约8 mGy,提示即便单次暴露剂量不高,长期多次检查的叠加效应不容忽视。

3.BMJ(2013):澳大利亚68万人随访研究

2013年发表在《英国医学杂志》的研究,基于68万名出生于1985至2005年的澳大利亚人,对其进行平均10年随访,发现:

每多接受一次CT扫描,整体癌症发病风险增加16%;

风险最高的是白血病、脑瘤、甲状腺癌等;

接受3次以上CT扫描的个体,癌症风险显著升高。

4.The Lancet(2012):英国儿童头部研究

另一项由英国国家癌症研究所资助、发表于《柳叶刀》的研究,对17.8万名接受过CT扫描的英国儿童进行长期跟踪发现:

接受2-3次头部CT扫描的儿童,10年内患脑瘤的风险升高近3倍;

5次以上头部CT扫描,白血病风险提升也接近3倍;

辐射剂量越高,风险提升越显著。

这些研究并不意味着“做一次CT就会得癌症”,但确实强调了一个科学共识:医学辐射是“有剂量门槛但无绝对安全阈值”的风险因素,尤其在儿童、青少年等高敏感人群中,必须严格控制检查频次和辐射剂量。

此外,虽然部分学者对“线性无阈值模型(LNT)”仍有争议,认为低剂量辐射的风险可能被高估,但国际放射防护委员会(ICRP)仍建议:在无明确必要的情况下,应避免不必要的辐射暴露。

为什么我们总是“被做CT”?

这个问题,得从多个层面看。

首先,CT确实好用。它比X光更清楚,比B超更稳定,比MRI更快、费用更低。很多急诊病人,为了争分夺秒,CT就是第一选择。

我们不是不想拒绝CT,而是从根本上“没有拒绝的权利”。当CT检查逐渐成为很多医院“常规流程”的一部分,我们早已在不知不觉中成为了“被扫描”的对象。究其根源,可以从以下四个方面来理解:

1.医生视角:“多做检查,少惹麻烦”

防御性医学盛行:在医疗纠纷频发的大环境下,医生为了自保,倾向于“能查就查”。哪怕自己临床判断八九不离十,也会加上一句:“再做个CT确认一下。”

责任倒挂:CT作为“客观证据”,可以在未来病情变化时替医生规避法律风险。做了错不了,没做错了要担责。

一句话总结:医生多开一张CT单,可能是为了“安全”或“收入”;而不开,是在赌自己的饭碗。

2.医院运营:“CT不是工具,是现金牛”

设备昂贵、需要快速回本:动辄几百万上千万的CT设备,医院当然希望“人 机不停”,高频使用快速回本。

检查是主要盈利来源:在“以药养医”被逐步取缔的当下,影像科成了创收主力。CT、MRI、彩超三驾马车拉动营收,是很多医院的重要“经济支柱”。

行政压力传导到科室:许多公立医院有“成本核算”机制,每台设备每月需完成规定收入指标,否则下月扣预算。

一句话总结:医院不是慈善机构,CT扫描不仅是医疗行为,更是一种“现金行为”。

3.患者心态:“拍个片放心,别省这一步”

对辐射风险认知不足:许多患者甚至不知道CT有辐射风险,误以为“拍清楚了才好治”。

对医生判断缺乏信任:病人更相信机器,不信“望闻问切”。有片为证,心里才踏实。

“我都花挂号费了,当然要查”:患者常把“检查”当作“值回票价”的体现,不查反而有被敷衍之感。

一句话总结:患者并不抗拒检查,反而会质疑“不查”的医生是否“走流程”。

4.法律与政策:制度设计漏洞让人无从拒绝

患者缺乏“知情同意”的实践权利:虽然《执业医师法》要求“充分告知”,但实际临床中,患者对CT风险了解极其有限。

缺乏“必要性审查机制”:目前绝大多数医院没有任何环节判断检查是否真正必要。

影像数据缺乏共享机制,重复检查泛滥:一个人在三家医院可能做三次CT,只因“系统不通、互不承认”。

一句话总结:制度缺位让不该拍的CT轻易就拍了,而该被问的“你同意吗?”从来没人问过。

所以,这一切并不是某个人的错,而是一个系统的选择。如果我们不讨论这些深层机制,那关于“CT会不会致癌”的讨论,永远只停留在皮毛。

面对CT检查,我们到底该怎么做?——理性应对“五问法”

别慌,也别硬抗。CT不是“杀人凶器”,它是医生手里的工具。关键看怎么用、谁来用、用在谁身上。

在被安排做CT检查之前,不妨先问问这五个问题,让自己做一个有判断力的患者:

1. “这项CT检查,是诊断不可或缺的吗?”

不是所有病情都需要CT。比如单纯头晕、轻微腹痛、常规体检等,大多数可以通过问诊、体格检查、超声等方式初步判断。

你可以问医生:

“这种情况做CT是必须的吗?有没有无辐射的替代检查?”

2.“有没有超声、X光或MRI等替代方案?”

一些病变,如胆结石、阑尾炎、妇科疾病、心脏问题等,其实超声就够用了;脑部结构问题,MRI更适合,且无电离辐射风险。

你可以问医生:

“CT是最适合的吗?有没有副作用更小的检查方式?”

3.“这次CT的辐射剂量是多少?是否属于低剂量CT?”

同样是CT,辐射剂量可以相差数倍以上!尤其是肺部CT,现在很多医院支持“低剂量CT(LDCT)”,辐射更低,适合筛查用。

你可以问医生或技师:

“这次用的是普通剂量还是低剂量CT?”

4.“我是否近期已经做过类似的CT?是否可以调阅历史影像?”

医疗系统之间往往影像不互通,但如果你保存了历史片子或影像数据,有时可以避免重复检查。

你可以主动出示资料,并提醒医生:

“我三个月前刚在××医院做过一次腹部CT,是否可以用那次的片子?”

5.“如果我不做这次CT,会有什么风险?有没有明确的获益?”

有些CT是“锦上添花”,有些则是“雪中送炭”。判断自己属于哪一类,可以通过医生解释风险收益比来明确。

你可以诚恳地问医生:

“如果我现在不做,会耽误诊断或者漏掉重大病变吗?”

写在最后

CT是现代医学的里程碑,但它不该成为滥用的工具。我们不是在抵制CT,而是在提醒:别让“诊断的清晰”,变成“健康的阴影”。愿你我在就医路上,既有信任,也有判断。理性选择,科学检查,别让“安心”成“隐患”。

1.附:哪几类情况,CT的确非常必要?

重度创伤(车祸、跌落):排查内出血、骨折;

脑卒中、脑出血症状明显者:越快做CT越能抢救时间;

持续高热+腹痛或肺炎:需排除肺部/腹部感染;

肿瘤随访或术后复查:评估转移、复发情况;

高危人群肺癌筛查(重度吸烟者):建议低剂量CT。

2.这类人群,请不要抗拒CT,它很可能在关键时刻救你一命!

所以,CT不是洪水猛兽,但也绝不是“越多越好”。希望读完这篇文章,你能更有底气地面对下一次检查室里的选择。

原标题:《一年一CT,十年进ICU?关于CT检查致癌的真相,我们不能再沉默了》

阅读原文

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

相关文章

用了半年的洗衣机竟比马桶还脏,别再这样洗衣服了

心源性猝死正“猎杀”年轻人,这几招保命法则要学会

女子拿蘸料时触电受伤,海底捞回应

竹子砍了地却种不上,贵州赤水被指“整改复耕”存形式主义

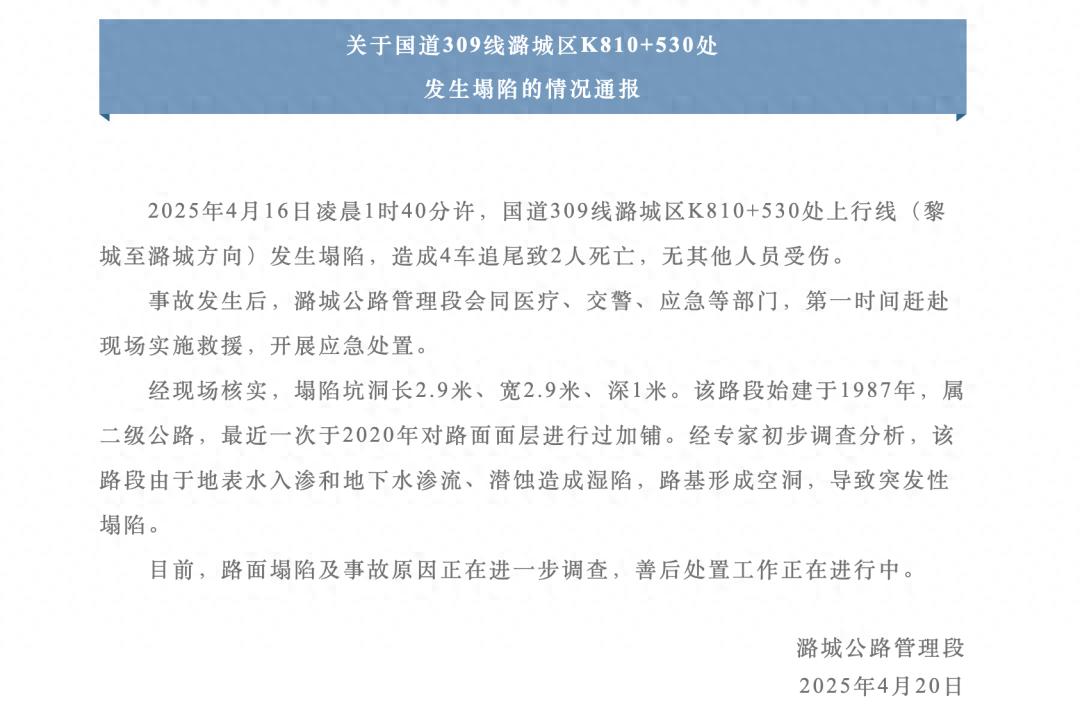

路面突陷大坑致车毁人亡,家属称不知谁来管,长治当地回应

今年一季度,上海对东盟进出口总值同比增长7.1%

人均300+的日料,是后厨拆开的预制料理包

87岁老人花3万多做“血液净化”延年益寿?医院“张主任”:我那是善意的欺骗

著名政治学学者、中国人民大学教授仝志敏逝世

GDP增长6.0%,一季度浙江经济数据出炉

王东杰:重审康有为的“大同世界”

复旦大学史地学系在北碚

从南宋遗韵到海派风情,解码江南服饰美学基因

全球前瞻|中国印尼举行首次“2+2”部长级会议,美乌将签署矿产协议

对话地铁读书人|翻译Esther:先读原著,再看电影

《大家聊中国式现代化》明天全网推出

田野调查|“心青年”的日常秩序与归属之地

消息人士称哈马斯愿与以色列达成长期停火

韩国新一届总统选举将于6月3日举行,民调显示李在明继续领跑

青海玉树州杂多县发生4.6级地震,震源深度10千米

- 马上评丨不妨留住“天屎之路”这个生态地标

- 银行信贷领域开展审计报告批量查验试点,8家银行首批参与

- 中越班列货物发送量暴增,今年已累计发送10758标箱

- 我国成功构建国际首个基于DRO的地月空间三星星座

- 【社论】增长5.4%,更加坚定信心

- 海南陵水县一别墅区被指违建已获确认,60岁举报人曾两度遭蒙面人袭击

- 2025年度“沪惠保”将于4月22日开售,保费不变

- 第1现场|俄乌互指对方违反复活节临时停火提议

- 中国在建结构第一高楼“天津117大厦”将复工,预计2027年完工

- 纪念|巴尔加斯·略萨:写作之为命运

- 印度空军计划增购40架法制“阵风”战机,此前已购买36架

- 女子“伸腿阻拦高铁关门”被行拘,事件追踪:当时发生了什么?